概况 中国汉民族传统服饰之一,始现于唐,兴于宋明,古时多为士人所服。因其于衫下施横襕为裳,故称:“襕衫”。是一种裳下摆接一横襕的男人长衫。多为宋明时期学子所穿着。

历史沿革

襕衫这一服饰,在唐代即已出现,《新唐书.车服志》记载:“是时士人以棠苎襕衫为上服......中书令马周上议:‘《礼》无服衫之文,三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈,为士人上服......’”

这一记载明确表述了襕衫在唐代即已出现。唯一存在争议的,是文中所谓上服的具体用途。

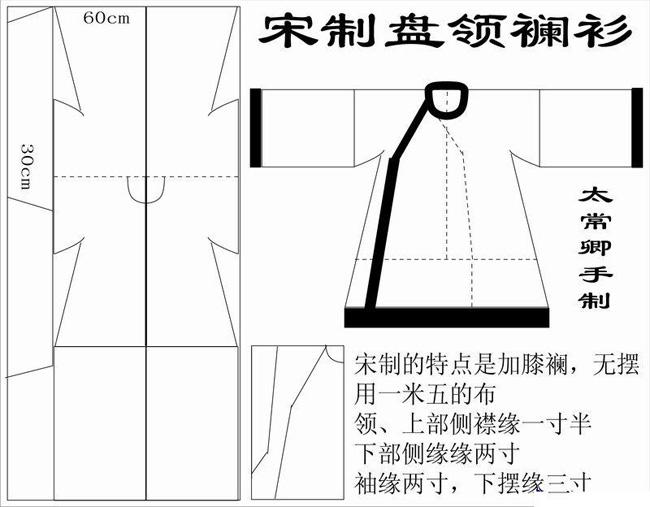

至宋代,襕衫大规模发展,进入更多场合。《宋史·舆服志》记载“襕衫以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳,腰间有襞积,进士、圆子生、州县生服之”。两宋时期的男子常服以襕衫为尚。所谓襕衫,即是无袖头的长衫,上为圆领或交领,下摆一横襕,以示上衣下裳之旧制。其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。一般常用细布,颜色用白,腰间束带。也有不施横襴者,谓之直身或直缀 ,居家时穿用取其舒适轻便。

至明代,圆领襕衫使用更为广泛。

明代出现无膝襕襕衫,多以蓝色布料制作,乡间也称作蓝衫。下摆处的衣缘较宽,而取消了膝襕,料想是以衣缘代替膝襕的象征意义。明代小说中对襕衫多有描写,一般写为秀才等人的装束。

影响

明代襕衫除秀才等士人穿着外,还用于各地乡学祭孔六佾舞礼生服饰。可在现存六佾舞图谱中得到例证。

随着社会的发展,生活水平的提高,现代越来越多的传统文化支持者开始寻回我们失落的传统服饰。

襕衫在现代,一般用于男子成人礼等场合,同时,一些中国式学位服设计者认为,相对于其他款式,襕衫更适合作为中国式学位服。

“来三”

释义一

能干、精明。如“伊拉屋里格阿二牢来三格,做股票赚了好几万元。”

释义二

可行,如“这桩事体格能做来三勿?”意即“这件事这样干行吗?”

一说写作“来山”。旧时许多庙宇建在山上,来敬香的人越多,则菩萨越灵,也意味着庙里的僧人有本事。

据清人著《吴下谚联》中讲:明末有一位考官在江南主持考试,派人四处放风说考生只要缴付白银三百两,就保证能录取秀才,并说不另开具收据,进考场就知真假。缴付三百两的考生进考场后,被安排到“来字三号”的考棚里,凡在“来字三号”考栅的考生也全部中了秀才。此后,吴语即以“来三”喻可行。

也有说“来三”可能是“襕衫”之讹。襕衫是一种上衣下裙相连的服装,古代规定为士大夫以上者的常服。明清时期,又规定襕衫为秀才、举人的公服,同时又规定须用蓝布制作,于是也被叫做“蓝衫”。

在“万般皆下品,唯有读书高”的封建社会,由于襕衫或蓝衫是读书人的服装,于是“襕衫”也成为精明、能干者的代词,并沿用至今。后人不知“襕衫”出典而讹作“来三”。

|