yì sǎn 衤曳 衤散

明代服饰之一,自元代辫线袄演变而来。短袖或无袖者称袴褶,长袖者称衤曳衤散。前身分裁,打马面褶子,后身通裁,无褶;身侧有摆。明中后期,服饰花样翻新,众彩纷呈,缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。士大夫闲居,出现了衤曳衤散、程子衣、道袍三种式样,总称“袴褶”。明代曳撒又称“一撒”,为“一色”变音,来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。

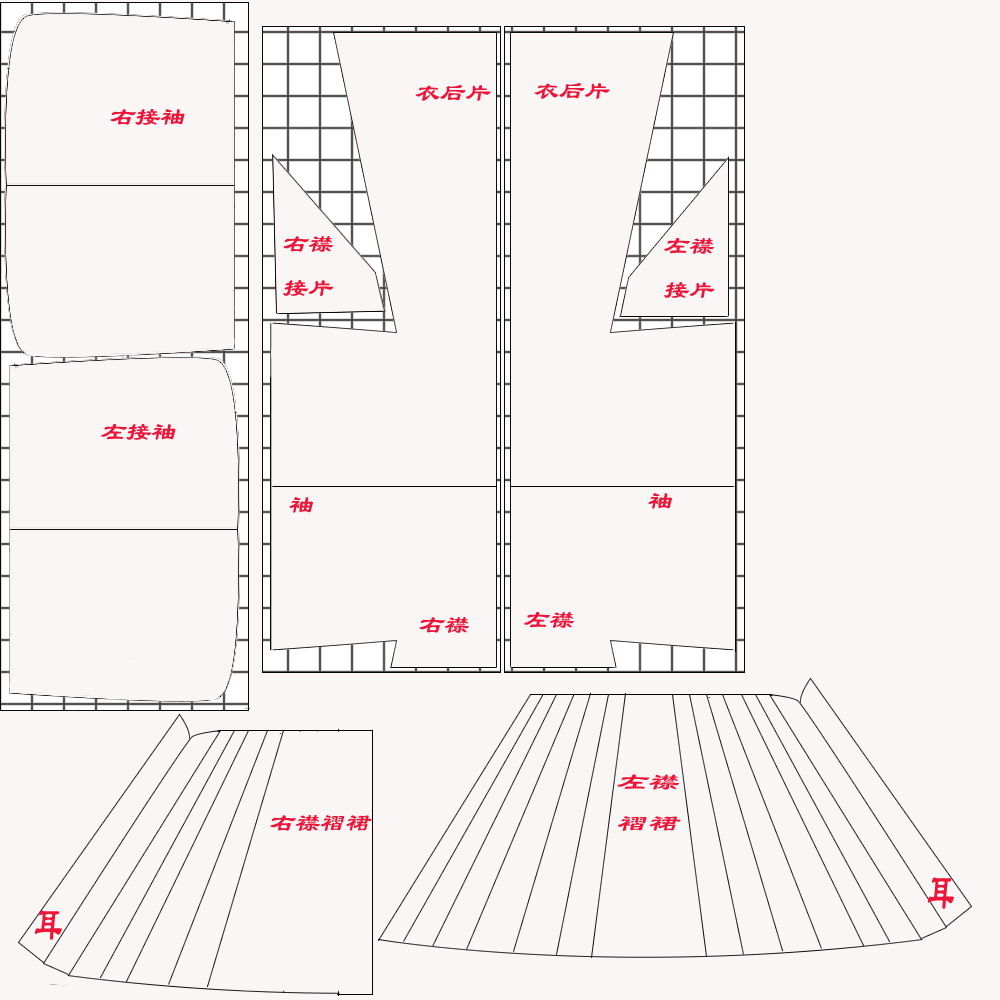

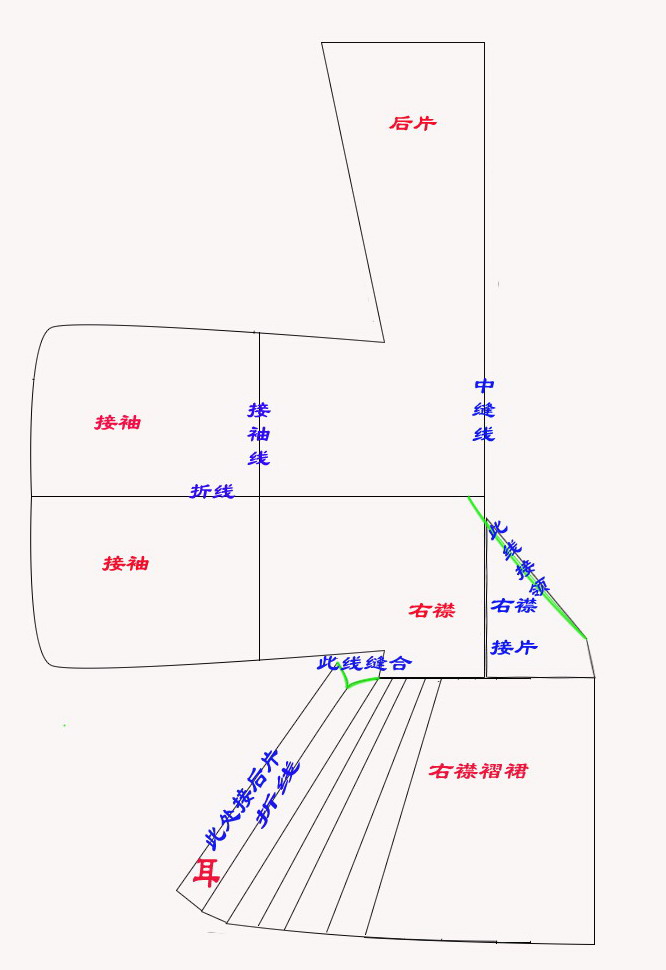

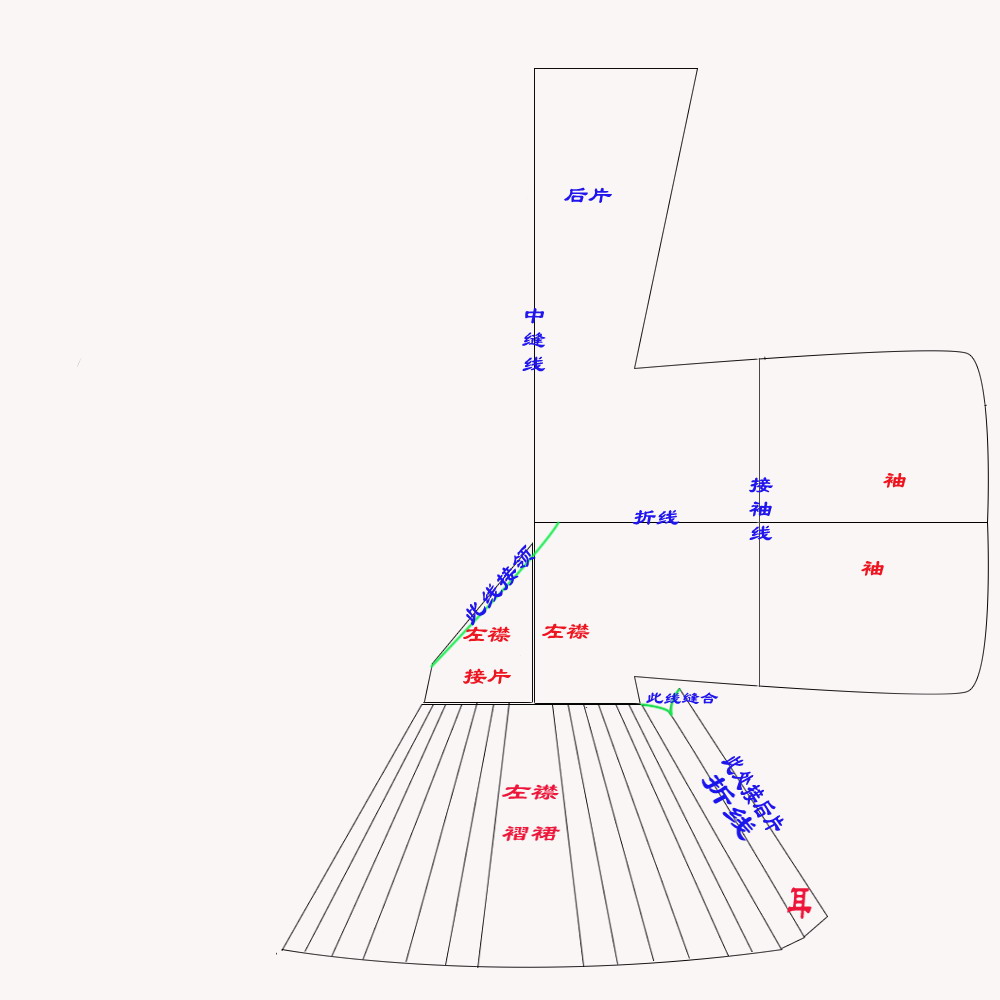

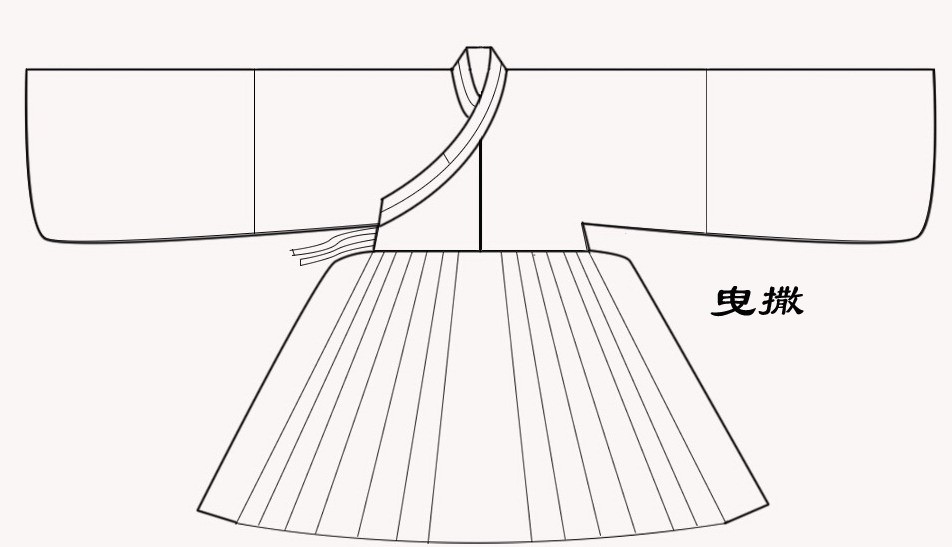

《明宫史》:(衤曳衤散)其制后襟不断而两傍有摆。前襟两截,而下有马面褶,两傍有耳。自司礼监写字以至提督正,并各衙门总理管事方敢服之。红者缀本等补,青者否。

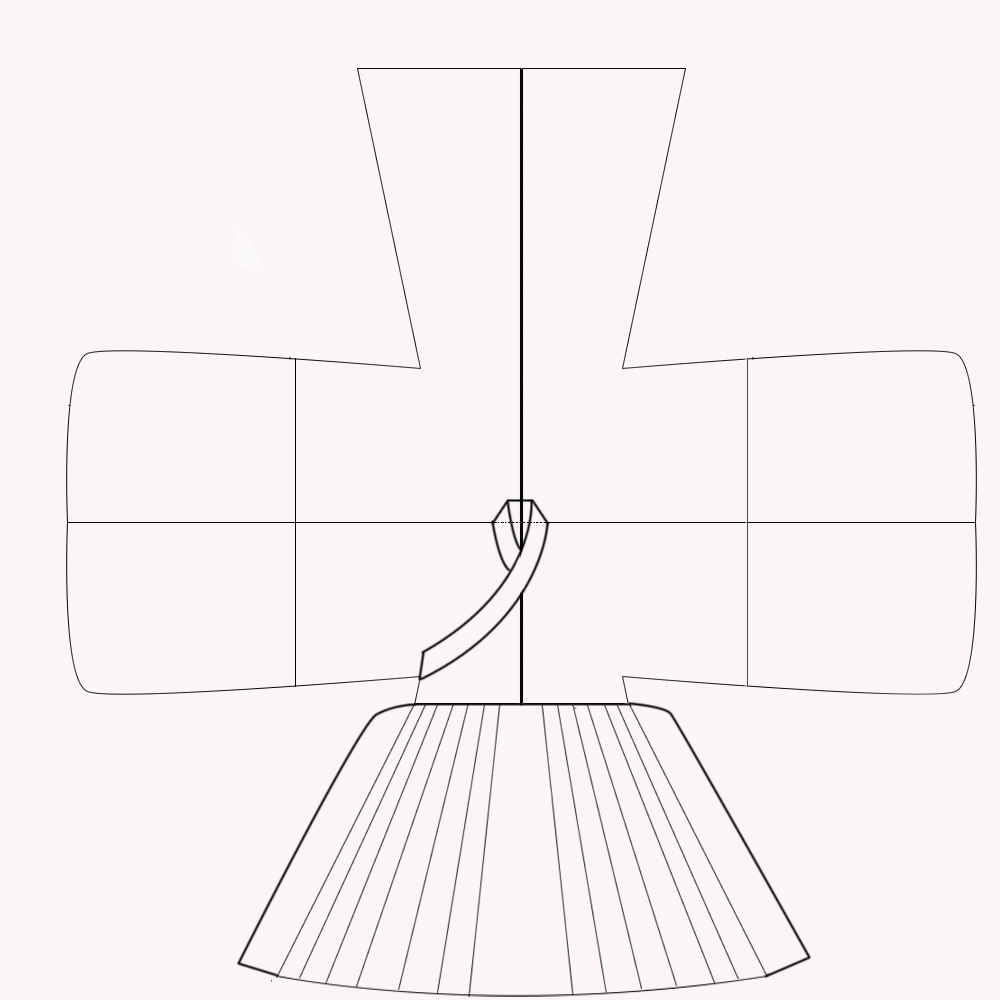

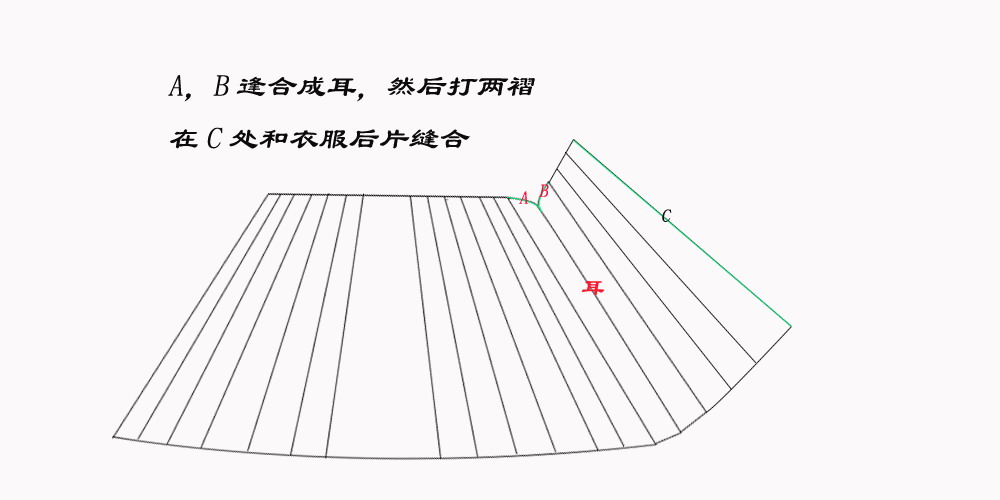

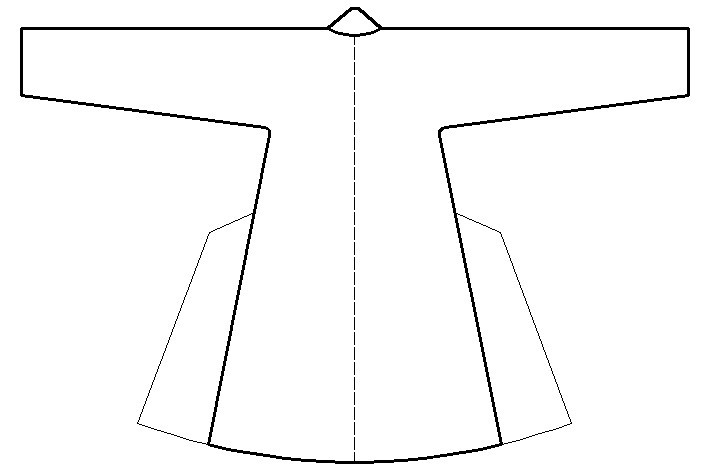

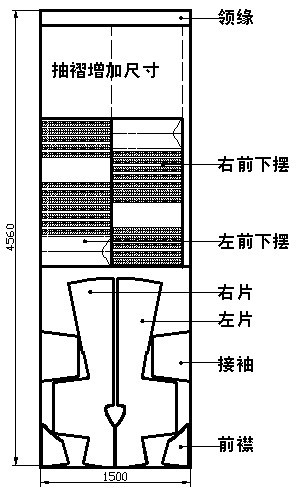

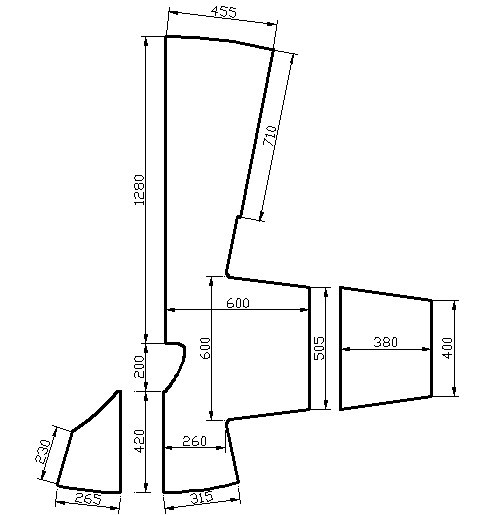

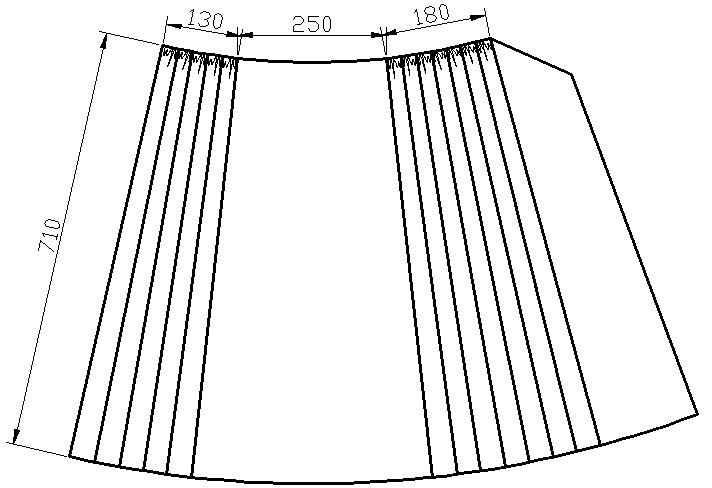

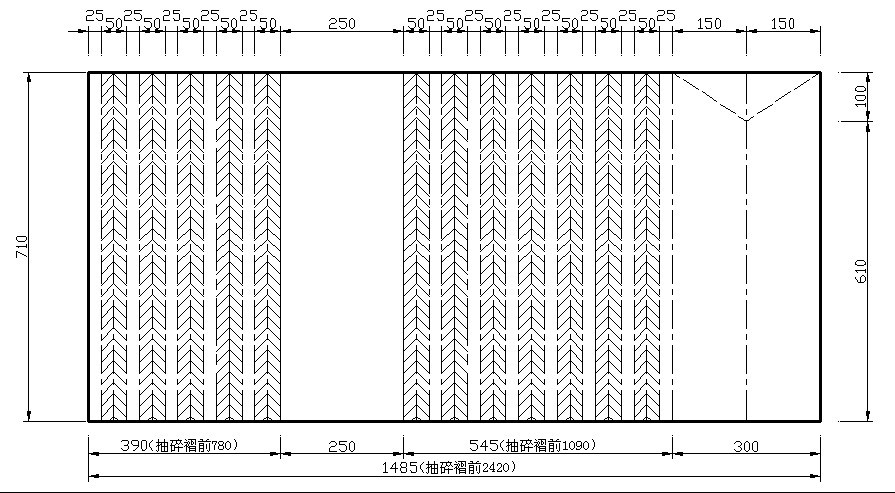

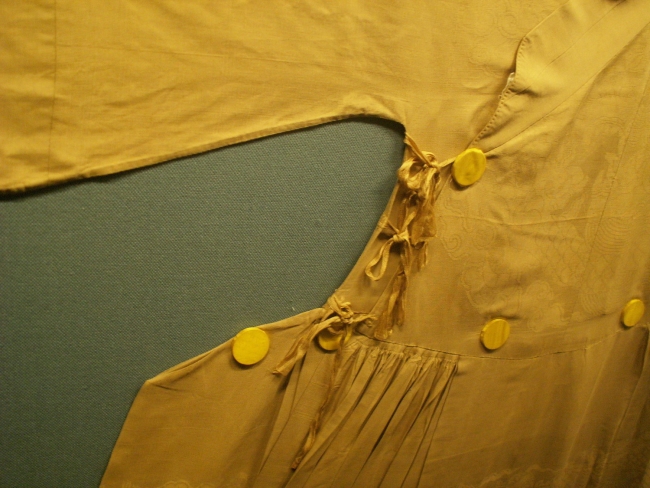

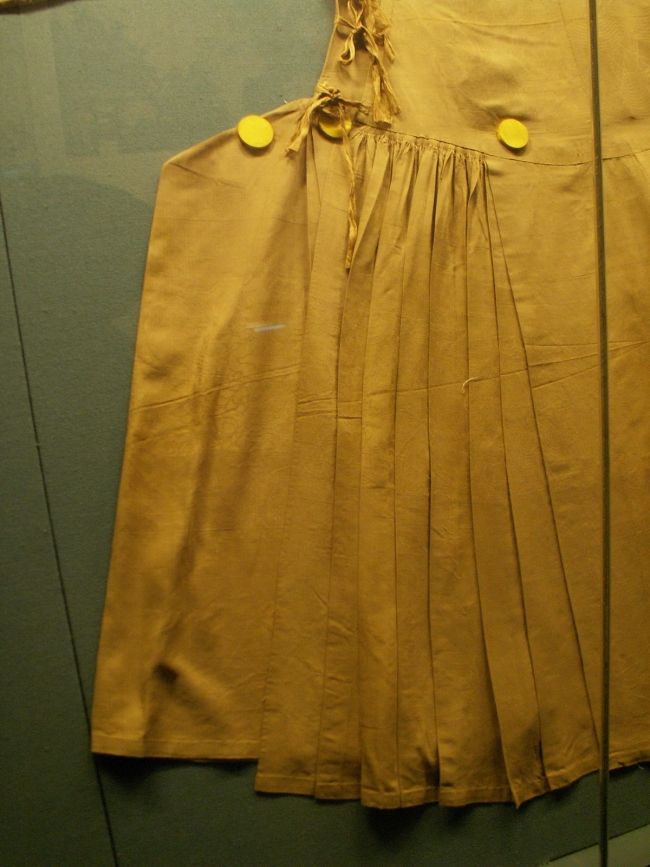

《酌中志》:“曳撒,其制后襟不断,而两傍有擺,前襟两截,而下有马面褶,往两旁起。”曳撒看上去和贴里很像,但贴里是前后襟皆分裁并作褶,无马面也无襬。曳撒是前襟上下分裁,腰部以下作马面褶,两侧接襬(明代前期的襬均在前片两侧,襬后开裾),后襟不断开(也有实物后身分裁但不作褶)。

明 何良俊《四友斋丛说·史二》:“(寇天叙)每日戴小帽穿一撒坐堂,自供应朝廷之外,一毫不妄用。” 明 王世贞《觚不觚录》:“袴褶,戎服也。其短袖或无袖,而衣中断,其下有横摺,而下复竖摺之,若袖长则为曳撒……而士大夫宴会必衣衤曳衤散,是以戎服为盛。”

明 沈德符《万历野荻编》卷十四:“今圣旨中,时有制造只孙件数,亦起于元。时贵臣,凡奉内召宴饮,必服此入禁中,以表隆重。今但充卫士带服。亦不知其沿胜于胡俗也。”

元 柯九思《宫词十五首》之一注:”凡诸候王及外番来朝,必赐宴以见之,国语谓之质孙宴。质孙,汉言一色,言其衣服皆一色也。”(元代定为内廷大宴之礼服,上自天子,下及百官,内庭礼宴皆得著之。)

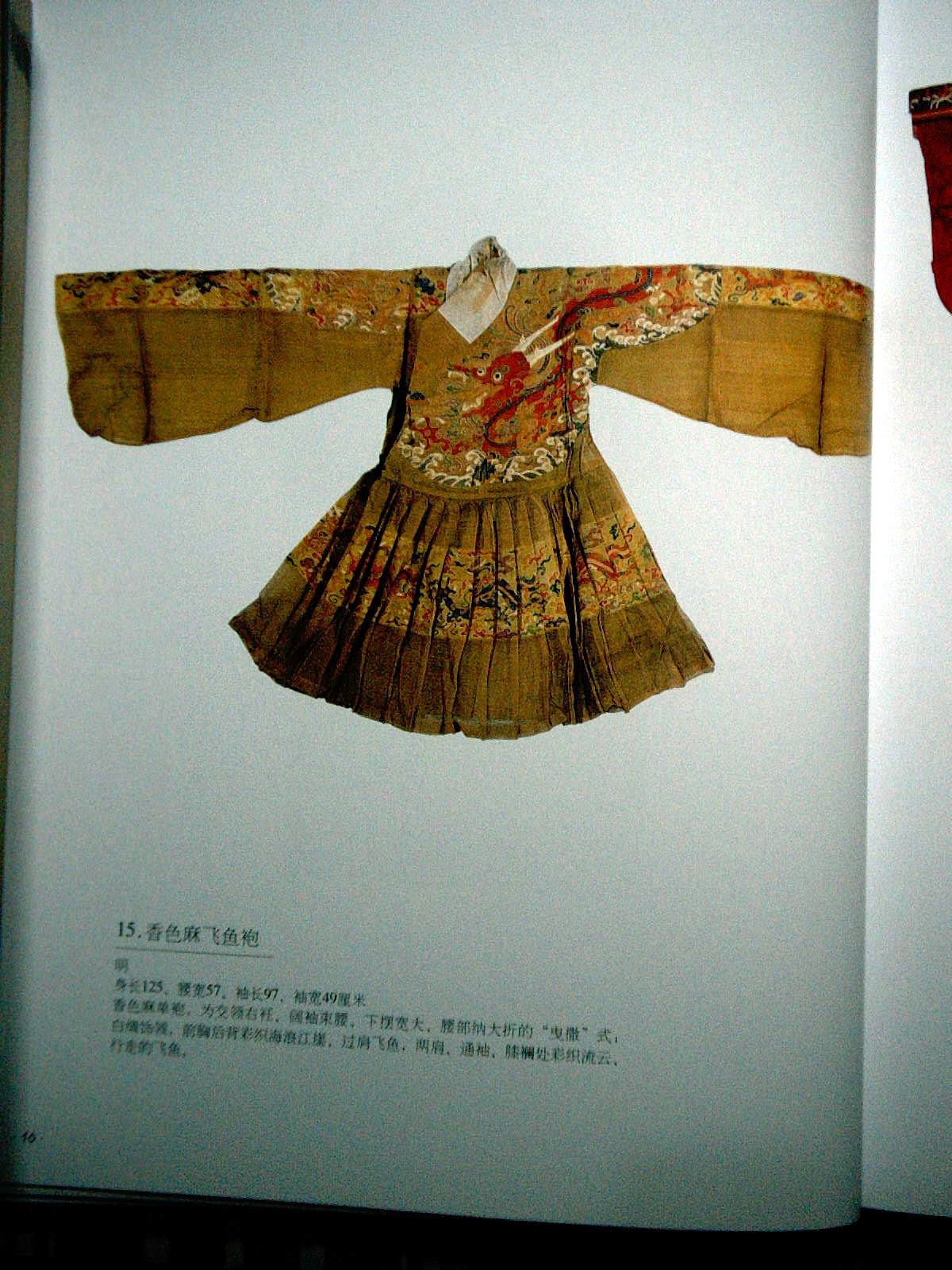

实物

|